コンパニオンプランツで相性のいい組み合わせは?植え方についても解説

「ガーデニングでよく聞くコンパニオンプランツとは?」

「コンパニオンプランツを植えるメリットは?」

「人気の高いコンパニオンプランツは何?」

実は、自然界の植物たちは、お互いに助け合いながら生きています。ある植物は害虫を寄せ付けない成分を出したり、別の植物は土壌を豊かにしたり。この自然の知恵を活用できる植物たちを「コンパニオンプランツ」と呼びます。

コンパニオンプランツとは、近くで育てることで互いに良い影響を与え合う植物の組み合わせのことです。例えば、マリーゴールドは害虫を遠ざける効果があり、マメ科の植物は土壌を豊かにしてくれます。このような相性の良い植物を組み合わせることで、農薬や肥料に頼り過ぎない、自然な野菜づくりが可能になります。

そこで今回は、家庭菜園でも簡単に取り入れられるコンパニオンプランツの基礎知識や、おすすめの組み合わせについてご紹介します。植物同士の相性を活かした野菜作りで、より楽しい家庭菜園を始めてみませんか?

コンパニオンプランツとは?

コンパニオンプランツとは、近くで育てることで互いに良い影響を与え合う植物の組み合わせやその植物自体のことを指します。日本語では「共栄植物」「共存作物」とも呼ばれていますが、現在では「コンパニオンプランツ」という呼び方が一般的です。

例えば、ミニトマトとバジルを一緒に育てると、バジルの香りがミニトマトに付く虫を遠ざけてくれます。また、マメ科の植物は土壌を豊かにする働きがあり、近くで育てる野菜の成長を助けてくれます。このように、植物同士の相性を活かすことで、自然な方法で野菜作りができるのです。

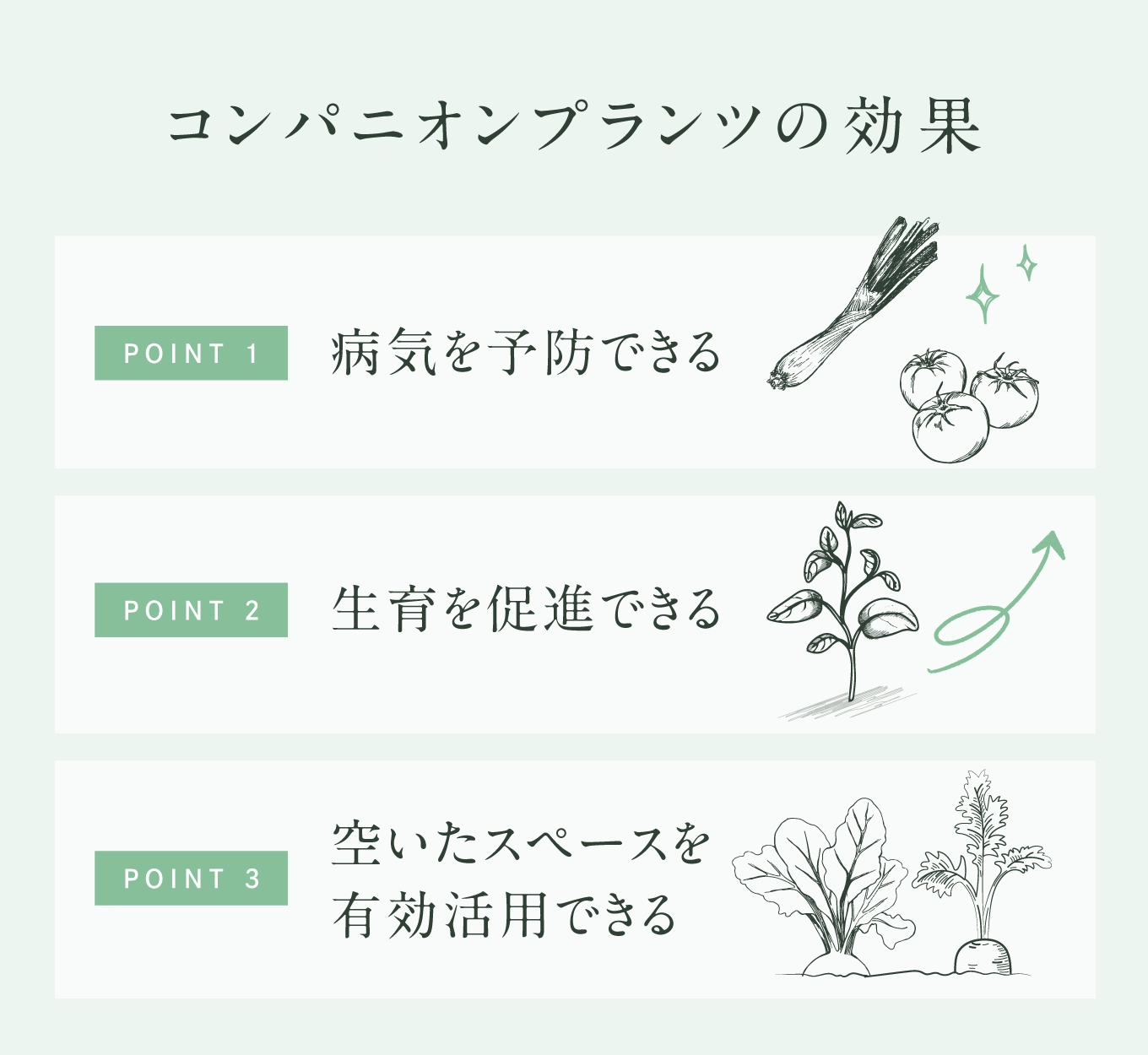

コンパニオンプランツの主なメリット

コンパニオンプランツの主なメリットは、以下の2つです。

- 害虫や病気から守り合う

- 互いの生育を助け合う

コンパニオンプランツは、植物同士の自然な力を活かすことで、より健康的な野菜作りを可能にします。それぞれのメリットについて、具体的に見ていきましょう。

害虫や病気から守り合う

植物の組み合わせ方によって、お互いを害虫や病気から守ることができます。特に害虫対策では、特徴的な香りを持つ植物を活用することで、野菜を守ることができます。例えば、マリーゴールドやニラを野菜の近くに植えると、その香りで害虫を寄せ付けにくくなります。

また、ネギやニラなどを一緒に植えることで、土の中で病気の原因となる菌の増加を抑えられることもあります。こうした働きは、植物が本来持っている力によるものです。そのため、化学農薬に頼り過ぎることなく、より自然な方法で野菜を育てることができます。

このように、植物同士の相性の良い組み合わせを知ることで、自然の力を活かした野菜づくりが可能になります。ただし、すべての組み合わせで同じような効果が得られるわけではありません。野菜の種類や育てる環境によって、守り合う力の強さは変わってきます。

互いの生育を助け合う

植物の中には、近くで育てることで互いの成長を助け合えるものがあります。代表的な例が、マメ科の植物(枝豆やインゲンなど)です。マメ科の植物の根には、空気中の栄養分を土に変える力を持つ特別な菌が共生しています。その働きによって土が豊かになり、近くで育てる野菜の成長を助けることができます。

また、ある植物の根から出る成分が、近くの植物の成長を促すこともあります。このように、植物同士には助け合って育つ関係があるのです。ただし、これらの効果は植物の組み合わせや育て方、環境によって変わってきます。

土の中では目に見えない植物同士の関係が、より健康的な野菜作りにつながっているのです。

人気の高いコンパニオンプランツ

家庭菜園でよく育てられる野菜を中心に、コンパニオンプランツの組み合わせをご紹介します。これらの組み合わせを参考に、自分の育てたい野菜に合わせて取り入れてみましょう。

ネギとの組み合わせ

ネギは最も活用しやすいコンパニオンプランツの1つです。特有の香りで害虫を遠ざけるだけでなく、病気の予防にも役立ちます。特に、キュウリやスイカなどのウリ科の野菜と相性が良く、深刻な病気であるつる割れ病を防ぐ効果が期待できます。

相性がよい植物には、ニンジン、ほうれん草、ブロッコリー、キュウリなどがあります。ネギの香りが害虫を遠ざけ、野菜の健康を保ちやすくなります。また、ネギの根に共生する菌が、ほうれん草の病気を予防することもできます。

相性が悪い植物には、マメ科の植物(エンドウ豆、インゲン豆など)、キャベツなどがあります。これらの植物とネギを一緒に育てると、互いの生育を妨げることがあります。

マリーゴールドとの組み合わせ

マリーゴールドは、美しい花を咲かせながら野菜を守ってくれる、家庭菜園で人気の高い植物です。特に土の中にいる害虫(センチュウ)を減らす効果があり、近くに植えた野菜の生育を助けてくれます。

相性がよい植物には、トマト、ナス、ピーマンなどがあります。これらの野菜に被害を与える害虫を遠ざけてくれるため、病気や虫の被害を抑えながら育てることができます。特にトマトとの相性が良く、トマトによく発生するセンチュウの被害を抑えることができます。

相性が悪い植物には、バジル、カモミールなどがあります。マリーゴールドの強い香りがこれらのハーブの生育を妨げることがあるため、距離を置いて育てましょう。

ニラとの組み合わせ

ニラは独特の香りと強い成長力を持つ植物です。特に根から出る成分には、土の中の病気の原因となる菌を減らす働きがあります。

相性がよい植物には、トマト、きゅうりなどがあります。これらの野菜によく発生する青枯れ病や萎凋病(いちょうびょう)を予防できる可能性があり、一緒に植えることで被害を抑えることができます。

相性が悪い植物の代表格はイチゴです。ニラとイチゴを一緒に植えることで、イチゴの生育が妨げられます。また、ダイコンとも相性が良くありません。一緒に植えると、大根が変形してしまうことがあります。レタスもニラの成分を嫌うため、離して植えましょう。

参考:病害虫図鑑 トマト青枯病(あいち病害虫情報) / 病害虫図鑑 トマト萎凋病(あいち病害虫情報)

シソとの組み合わせ

シソは強い香りを持つ植物で、その特徴を活かして害虫を寄せ付けにくくする効果があります。

相性がよい植物には、ナス、キュウリ、サツマイモなどがあります。シソの香りがナスやキュウリに寄生する害虫を遠ざけ、被害を抑えることができます。また、キュウリの根を保護し、土の湿り気を保つ働きもあります。サツマイモとも相性がよく、一緒に植えることで余分な肥料を吸収してくれます。

相性が悪い植物には、キャベツ、ジャガイモなどがあります。シソの香りがキャベツの生育を妨げることがあります。また、ジャガイモとも相性が良くありません。シソの根がジャガイモの根の生長を妨げることがあるため、離して植えましょう。

サトイモとの組み合わせ

サトイモは大きな葉を広げて育つ野菜で、その特徴を活かした植物との組み合わせが可能です。

相性がよい植物にはショウガやシソなどがあります。サトイモの葉が作る日陰のおかげで、土が乾燥しすぎず、ショウガが育ちやすい環境を作ることができます。シソは他の植物と栄養を取り合うことが少ないため、サトイモの近くでも問題なく育ちます。

相性が悪い植物には、ジャガイモやナス、トマトなどがあります。これらの野菜とサトイモを一緒に植えると、お互いの生育を妨げてしまうことがあります。特にジャガイモとは相性が悪く、どちらも十分に育たない可能性があるので、離して植えましょう。

エダマメとの組み合わせ

エダマメは、土を豊かにしてくれる特徴を持つ植物です。根に共生する菌の働きによって、空気中の栄養分を土に変えてくれるため、近くに植えた野菜の生育を助けることができます。

相性がよい植物には、トウモロコシ、レタス、ニンジンなどがあります。トウモロコシはエダマメが作った栄養を使って、より良く育ちます。また、背の高いトウモロコシが適度な日陰を作ることで、エダマメの生育も助けてくれます。レタスやニンジンとの相性もよく、害虫が付きにくくなる効果も期待できます。

相性が悪い植物には、ネギ、ニンニクなどがあります。エダマメの根に共生する菌の働きが弱まってしまうため、一緒に植えることは避けましょう。また、ニンニクの根から出る成分がエダマメの生育を妨げることもあります。

ダイコンとの組み合わせ

ダイコンは夏の暑さに弱く、害虫の被害も受けやすい野菜ですが、相性の良い植物と組み合わせることで、これらの課題を解決できます。

相性がよい植物には、エダマメ、ルッコラ、サトイモなどがあります。エダマメが作り出す栄養分をダイコンが吸収して、生育が良くなります。また、ルッコラの香りには害虫を抑える効果が期待できます。サトイモの大きな葉が作る日陰を利用すれば、真夏でも栽培がしやすくなります。

相性が悪い植物には、キャベツ、ハーブ類などがあります。ダイコンとキャベツは同じ仲間の植物で、同じ病気や害虫の被害を受けやすいため、一緒に植えることは避けましょう。また、根を広げて増えるハーブ類とも相性が悪く、ダイコンの生育が抑えられることがあります。

ゴーヤとの組み合わせ

ゴーヤはつる性の夏野菜で、病気や害虫の影響を受けやすい野菜です。しかし、相性の良い植物と組み合わせることで、これらの課題を解決できます。

相性がよい植物には、カブ、トウモロコシ、タマネギなどがあります。カブやトウモロコシと一緒に植えると、お互いの生育を助け合うことができます。特にタマネギとの相性が良く、ゴーヤがかかりやすいつる割れ病を防いだり、ウリハムシという害虫を寄せ付けにくくする効果が期待できます。

相性が悪い植物には、ニンジン、オクラなどがあります。ニンジンと一緒に植えると、根にこぶ線虫が発生しやすくなり、生育に影響が出ることがあります。また、オクラなどゴーヤと同じウリ科の野菜とは、栄養を取り合ってしまうため、離して植えましょう。

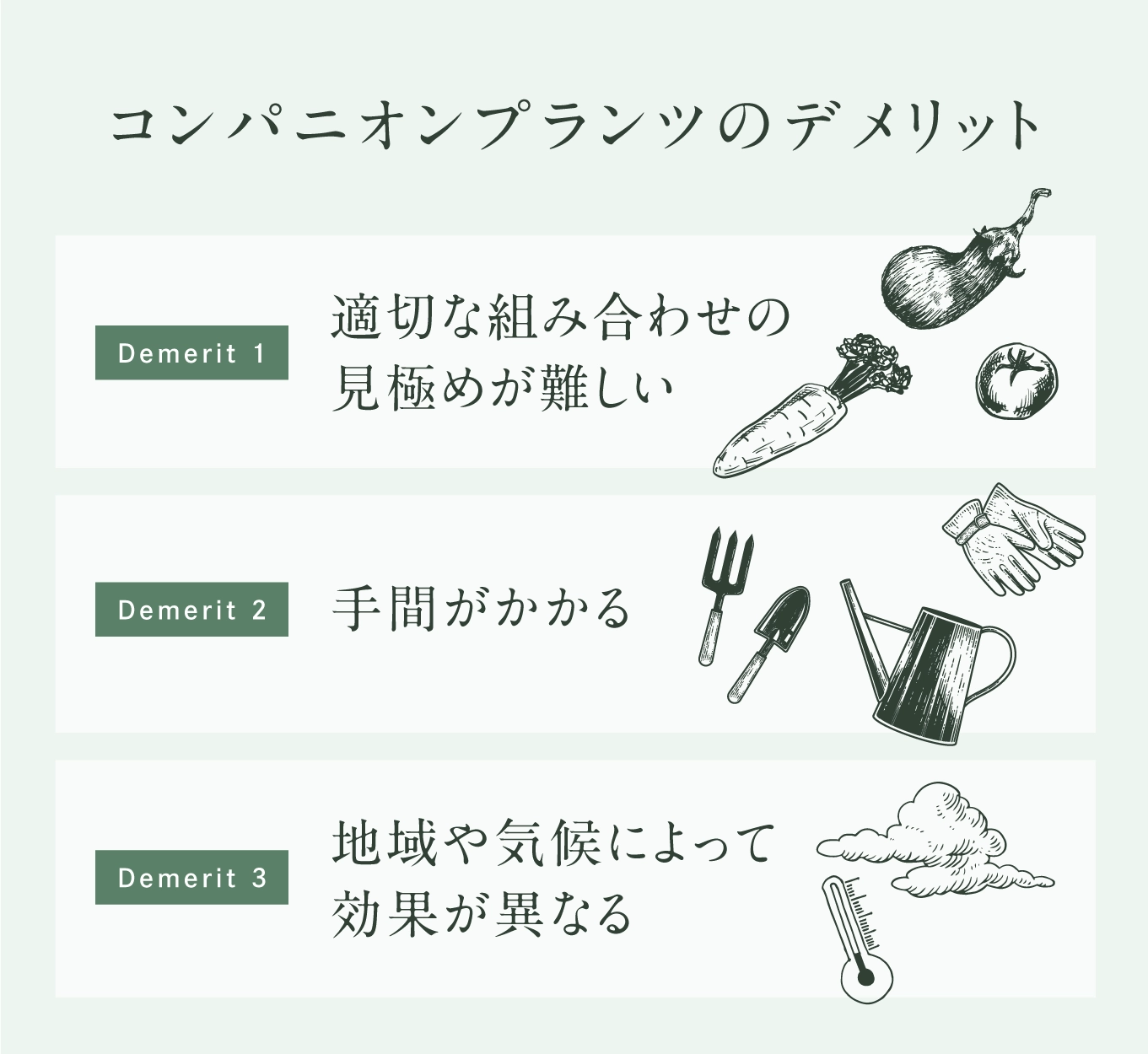

コンパニオンプランツのデメリット

コンパニオンプランツの主なデメリットは、以下の3つです。

- 組み合わせの選び方に注意が必要

- 手間がかかる

- 環境によって効果が変わることも

コンパニオンプランツは、相性の良い植物を組み合わせることで自然の力を活かせる栽培方法ですが、いくつか注意点もあります。ここでは、コンパニオンプランツのデメリットを解説します。

組み合わせの選び方に注意が必要

相性の良い組み合わせと悪い組み合わせがあるため、植える前に確認が必要です。間違った組み合わせを選ぶと、野菜の生育に影響が出ることがあります。

手間がかかる

異なる種類の野菜を一緒に育てるため、水やりや肥料の管理が複雑になります。例えば、水をたくさん必要とする野菜と、乾燥を好む野菜を近くに植えると、適切な水加減が難しくなります。

環境によって効果が変わることも

気温や日当たり、土の状態など、育てる環境によって効果は変わってきます。同じ組み合わせでも、季節や場所によって、期待したような効果が得られないこともあります。

まとめ

コンパニオンプランツを活用することで、自然の力を活かした野菜作りができます。家庭菜園でも、相性の良い植物同士を組み合わせることで、害虫や病気から守り合ったり、互いの生育を助け合ったりする効果が期待できます。初めての方でも、今回ご紹介した組み合わせから試してみることをおすすめします。

コンパニオンプランツを使って野菜を作る際は、身体と環境にやさしい有機栽培もおすすめです。クレイの完全有機土「THEO(ジオ)」は、家庭菜園にも使えるので、コンパニオンプランツを使いながら簡単に有機栽培ができます。化学物質も一切使用していないので、家庭に健康と喜びをもたらす野菜を安心して作れるでしょう。この機会にぜひ、身体と環境にやさしいコンパニオンプランツの栽培をぜひ試してみてくださいね。

コメント